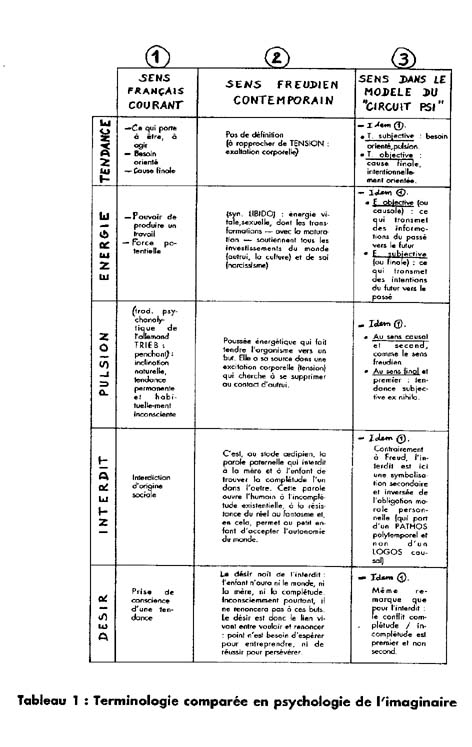

voir le tableau 1.]

voir le tableau 1.]Avant de présenter des solutions aux problèmes que nous avons exposés, quelques notions de base d'ordre métaphysique, épistémologique et psychologique sont à préciser, notions qui sont non seulement ignorées des expérimentalistes et des théoriciens de sciences exactes, mais aussi escamotées par les épistémologues :

[Autrement dit, divers préjugés - très répandus - interdisent toute solution globale à ces différents problèmes. Il faut donc préalablement les balayer.]

A. Le monisme n'est pas plus défendable que le dualisme : la matière et l'esprit sont les deux pôles complémentaires de la nature. Un moi corporel (celui qui est perçu réellement : le "Moi réel" du schéma cybernétique 1) dissocié d'un moi spirituel (celui dont on se représente les aspirations : le "Moi imaginaire") n'a pas la moindre pertinence métaphysique. Cette évidence remonte à la nuit des temps : dans l'animisme primitif, dans toute la philosophie chinoise (yin/yang, Lao-tseu16) et dès les origines de la civilisation occidentale moderne, avec Montaigne. Niels Bohr, en physique quantique, n'a fait que redécouvrir cette notion.

On peut distinguer dans le fonctionnement du Moi un régime objectif et un régime subjectif : de même que nous percevons les actions (Moi réel) par leurs effets (par des objets mouvants), de même nous représentons-nous les idées (Moi imaginaire) par leurs moyens (par des désirs, i.e. des pulsions imagées).

Si on se limite au seul régime subjectif, on peut dire que tout sujet modèle le passé selon le futur qu'il imagine. [Sujet et finalité s'impliquent donc mutuellement, comme nous allons le voir au paragraphe suivant.] Nous allons analyser en détail ces notions générales.

B. De même qu'un physicien, pour raisonner sur la réalité objective (quadrant I), explore les relations entre les notions d'objectivité, de causalité, de contrainte déterministe et de divergence, de façon strictement symétrique, quand on veut étudier l'imaginaire subjectif (quadrant III), c'est-à-dire les pulsions, on découvre des corrélations évidentes entre les notions de subjectivité, de finalité, de liberté et de convergence. Il ne saurait donc y avoir de science de l'imaginaire subjectif sans une axiomatisation de ces notions. [Autrement dit, tous les modèles réalistes ("causalistes", i.e. imitant les modèles physiques classiques) de l'imaginaire subjectif que nous dispensent les neurosciences et tant de "sciences humaines" sont des absurdités.]

L'Occidental contemporain, scientiste, raisonne comme les physiciens : "on meurt parce qu'on vit". L'Oriental raisonne comme les mystiques : "il faut mourir pour vivre". Contrairement aux apparences, c'est, touchant l'imaginaire subjectif, la position orientale qui est scientifique. C'est en effet la mort, la certitude d'une clôture, qui peut donner du sens à la vie ; l'immortalité, grand rêve technocratique, ne peut en donner, par définition, puisqu'on pourrait alors faire n'importe quoi. La réincarnation, c'est l'obligation morale par excellence.[Dans les termes vitalistes de ma logique de la signification, dans ma "pathique", l'immortalité est physiquement impossible parce qu'elle est moralement interdite.]

C. La réalité subjective (quadrant II) est le domaine de la simplification, de l'induction, de la conceptualisation, de la théorisation qui, modélisant la réalité objectivement observée, permet après coup les représentations imaginaires (quadrant III). Le concept de cheval, par exemple, (signifié "réaliste") sera représenté par une image générique (signifiant "imaginiste") qui renvoie à tous les chevaux et à aucun en particulier.

[La finalité des technosciences, qui portent sur la réalité (logiques classiques, mathématiques algorithmiques, physique, chimie, biologie), est la prédiction, la reproductibilité. Les modèles miment donc une réalité prédécoupée : les axiomes (concepts-clés) symbolisent les causes et la déduction symbolise le déterminisme causal, qu'il soit mécanique (réversibilité) ou entropique (divergence, probabilités). Ces axiomes sont induits (quadrant II) ; et c'est l'imagination, contrainte par les règles du système, qui en tire des déductions (quadrant III). Un ensemble dynamique de concepts peut être symbolisé et servir alors de moyen de communication (signaux ; signes linguistiques ; formes mathématiques et logiques). Le passage du statut de "concept" (signifié réel) à celui de "désir" (signifiant imaginaire) peut être symbolisé par une boîte noire, "anti-lumineuse", le Soi. La dynamique subjective intéresse enfin les systèmes métaphysiques, qu'ils soient matérialistes ou spiritualistes, individuels ou collectifs ; les concepts/désirs du Soi peuvent être alors appelés archétypes : ils constituent en effet peu ou prou une structure autonome (d'où cette appellation de Soi).

Quel que soit son niveau de généralité, on remarquera qu'un archétype est un pari sur la nature du monde objectif : croyance "passive" dans les sciences dures ("Qu'est-ce que la réalité ?") et/ou croyance "active" dans l'expérimentation, les techniques, les rituels, en morale, en politique ou en art ("Comment changer cette réalité ?").

(...) A propos du Soi, ce point aveugle, Michel Serres faisait très justement remarquer qu' "il n'y a de mythe pur que le savoir pur de tout mythe. Les mythes sont pleins de savoir ; et le savoir, de rêves et d'illusions". Dit en termes cybernétiques : "La science n'est pas l'exorcisme de l'imaginaire : elle utilise l'imaginaire en même temps qu'elle l'excite" (Etienne Klein).]

D. Seul le présent est réel. C'est une évidence immédiate. L'imaginaire est donc constitué à la fois du passé et du futur ; c'est le domaine du virtuel, de la valeur morale ou esthétique. Et c'est avec ces valeurs imaginaires que le créateur percute la réalité objective (toujours collective, socialement ou physiquement).

Très généralement, ce que le Moi appelle réalité, c'est le défilement temporel obligé de l'actuel ; et ce qu'il appelle imaginaire, c'est le défilement spatial voulu du virtuel.

[Distinguons le passé pur (imaginaire) de ce qui appartient à la fois au présent et au passé, c'est-à-dire les traces. Notre corps qui est aussi trace du passé existe dans le présent. Les traces sont donc ambivalentes, elles ont un double statut, passé et présent ; ce sont des signifiants "réalistes" (ils représentent quelque chose d'autre, passé et réel). Il en va de même pour les prémisses du futur : notre corps est vivant en tant que prémisse.

Pour la pensée orientale, le passé est strictement imaginaire. On est alors, par exemple, fondé à croire que la divinité a créé la terre récemment avec des fossiles illusoires. Pour la pensée occidentale, au contraire, passé et futur sont considérés comme réels de droit même en l'absence de traces ou de prémisses. Ce principe vaut en cosmologie ou en paléontologie parce que nous sommes impuissants à modifier des traces (donc des prémisses) à cette échelle ; il n'en va pas de même à l'échelle de notre corps. Et, comme nous le verrons plus loin, contrôler sa destinée consiste précisément à modifier autour de soi de façon pertinente et à très long terme des traces/prémisses.]

E. Dans l'imaginaire subjectif, à ce niveau où se déploie le "désir en soi", où naissent les tendances, nous trouvons des structures dont la désignation varie selon la discipline et le niveau hiérarchique considéré : pulsions, schèmes, instincts (analogues temporels des objets spatiaux, c'est-à-dire tendances organisées et toujours en mouvement), ensembles d'antimatière tachyonique (qui, par définition, se déplacent toujours quelle que soit la position d'un observateur réel), complexes inconscients, moi secondaires, etc.

Très généralement, l'énergie qui y circule est finale par définition, aussi bien au sens physique (le futur détermine le passé) que psychique (le but détermine le moyen) ou philosophique (transmission d'intentions). L'aspect "négatif" de cette énergie, déjà formulé par Dirac, a été clairement souligné par le psychanalyste Lucien Israël : "Si on était comblé, il n'y aurait plus de désirs. Nous sommes vivants parce que nous n'avons pas tout. L'incomplétude est notre moteur vital".

[Cette énergie subjective, que Lacan qualifiait justement de "mythe fluidique", a été étudiée et décrite par Freud (sous le nom de libido) et par Jung (sous celui d'énergie psychique) à partir d'un matériel pathologique et selon des optiques monistes (matérialiste chez le premier et spiritualiste chez le second) qui les rendent incompatibles avec le modèle complémentariste, "physiologique" et immanentiste, que je propose ici.]

Dans la réalité objective, l'énergie est un travail en cours (actuel) de réalisation ; dans l'imaginaire subjectif, l'énergie est un travail en cours (virtuel) de fantasmatisation.

Le désir, comme chacun sait, c'est du plaisir imaginé. Et c'est aussi la représentation d'un en-soi (d'un inconscient) constitué de tendances, virtuelles (par définition) et subjectives. [Le mot désir désigne en français la prise de conscience d'une tendance : c'est, au sens le plus large, l'image libre que l'on se fait de soi. Les tendances sont à l'imaginaire ce que les états sont à la réalité : on peut donc distinguer des tendances subjectives (pulsions mentales) et objectives (impulsions physiques). Le désir se représente des pulsions comme la perception se représente des objets.

Comme le dit très bien la psychanalyste

Michèle Montrelay, l'imagination fabrique à partir de

la matière brute de nos pulsions de la matière à

pensée, de la représentation, c'est-à-dire de la

vie symbolique. Sur les différences entre le vocabulaire ici

utilisé et celui de Freud , que F .Lesourd s'est

efforcé de résumer,  voir le tableau 1.]

voir le tableau 1.]

Le sens exige la liberté (cf. critique de Costa en IV.B.2) ; les pulsions doivent donc naître par principe ex nihilo (d'un manque originel absolu, du cosmos en tant que trou noir : c'est la propriété fondamentale par quoi je définirai le Moi imaginaire). D'autre part, l'inconscient ne se limite pas empiriquement à la subjectivité ; il est aussi tout ce que je n'agis ou ne perçois pas dans le monde objectif, un "hors-soi" pourrait-on dire, une boîte anti-noire, solaire, "aveuglante" ; inversement, un rêve - même ordinaire (non "lucide") - est toujours une représentation consciente de mes tendances (le Moi imaginaire met en scène les acteurs de théâtre que sont ses complexes inconscients).

[Subjectivement, le Soi est un vide ressenti par le Moi réel comme de l'ignorance (d'où la raison) et par le Moi imaginaire comme de la peur (d'où l'espérance). "Dans les choses de l'esprit, disait Jacques Maritain, c'est la virginité qui est féconde."]

Quand les physiciens étudient empiriquement la réalité objective, ils mettent d'abord de côté leurs désirs ; et c'est pourquoi ils trouvent des modèles pertinents. De même, un modèle pertinent de l'imaginaire subjectif doit faire abstraction de la réalité objective, la "forclore". Le désir (conscient) choisit les prémisses qui lui plaisent et fabrique son propre big bang. En tant que tel, l'imaginaire subjectif est sans contrainte aucune, totalement libre - non en tant qu'état bien sûr mais en tant que tendance. Et cette liberté est le fondement du sens : dans l'imaginaire, même si cela débouche sur de l'angoisse, on va toujours dans le sens choisi par soi-même. Le Manque, strictement personnel, est source subjective d'angoisse (d'où les pulsions) et source objective d'agitation (d'où les impulsions).

[La science de l'imaginaire subjectif, c'est l'heuristique et non une quelconque herméneutique. Nous naissons tous esclaves de l'idéologie de notre milieu ; il s'agit de mourir libre.]

Ce n'est pas ici le lieu de polémiquer en développant toutes les raisons qui me font rejeter le modèle freudien. J'insisterai seulement sur un point, sans l'argumenter pleinement, qui me paraît scientifiquement et moralement crucial. La psychanalyse, comme l'astrologie ou les médecines parallèles, croit utiliser une technique alors qu'elle pratique un rituel [En général, une technique reproduit un événement dans la mesure où utilisateurs et bénéficiaires n'interviennent pas dans son déroulement ; un rituel au contraire ne produit l'événement escompté (improbable a priori) que si utilisateurs et bénéficiaires interviennent dans son déroulement. L'événement rituel, objectivement improbable, symbolique d'un processus créatif, n'est pas toujours escompté : ainsi de l'effet d'expérimentateur en psycho expérimentale ou de l'effet nocebo en médecine. La discipline qui fait de ces déviances psychophysiques (ou "effets psi") son champ même est la parapsychologie.] ; tant donc que cette illusion scientiste ne sera pas dissipée, ces disciplines ne seront pas des sciences. Mais un rituel peut être efficace et l'on trouve de fait d'excellents praticiens. Toute psychothérapie est à la fois un art et une morale. Je ne reproche donc pas du tout aux psychanalystes leurs résultats aléatoires. Je reproche à Freud d'aspirer, en théorie, à la reproductibilité, au statut "réaliste" de technoscience, autrement dit à la négation de l'imaginaire (créatif) individuel.

[Je ne reproche pas à la psychanalyse d'être une idéologie (nous en avons tous besoin dans notre jeunesse ou en période de crise) ; je lui reproche de le nier et d'être donc une religion qui veut se faire passer pour une science. L'illusions scientiste, bien sûr, n'est pas l'apanage des psychanalystes. Mais elle n'est pas de même nature dans les sciences dures, qui constituent la référence même de l'activité scientifique : l'illusion vient alors d'une confusion (fréquente) entre efficacité méthodologique et matérialisme philosophique. La science peut certes "épuiser" la réalité objective ; mais elle nous tuera du même coup.]

F. En tant que telle, une cause, comme une action, n'est jamais observable (quadrant IV). On dit qu'un paralysé n'agit pas. C'est faux : il agit, mais ça ne donne aucun effet externe. D'autre part, une action est toujours en mouvement, par définition ; elle est polydirectionnelle, elle peut se situer en même temps à deux endroits différents (par exemple un travail avec mes deux mains) ; elle est donc irreprésentable en tant qu'objet par un observateur réel. On est là encore, par définition, dans le domaine tachyonique.

[Dans la réalité, le tiers exclu ne s'applique qu'à des états macroscopiques, tels les objets qu'on observe ; dans l'imaginaire, qu'à des macro-tendances. Cf. II.C.]

Qui a jamais vu une cause, sinon celui qui l'a désirée ? Une cause s'éprouve. Et c'est la raison pour laquelle les physiciens n'observent pas d'effets tachyoniques indirects dans la réalité objective : les cherchant dans des expériences dénuées de toute finalité intrinsèque (strictement entropiques), ils ne les y trouveront jamais. L'image réelle d'une cause ne peut être par nature qu'improbable. [L'idée n'est pas de moi, mais du physicien russe Terletsky, dans un article princeps de 1960. ]

Dernière remarque, une action symbolise dynamiquement un concept, un signifié réel : c'est un but objectivé, autrement dit -puisqu'inobservable directement- un signifié imaginaire.

G. Tous les problèmes de morale et de créativité sont des problèmes de passage de l'imaginaire dans le réel. "Je dois donc je peux", disait Kant. Ce qui donc est impossible (dans la réalité objective) doit pouvoir être transgressé ; en fait, la moindre action intentionnelle réussie modifie irréversiblement le réel et de manière imprévisible pour un observateur strictement objectif. La catégorie de l'impossible intéresse non seulement la morale (anarchisme, contestation sociale), mais aussi la création scientifique ou artistique et, bien sûr, les phénomènes paranormaux (qui contestent les lois physiques, "causales", quelles qu'elles soient).

Qu'elle soit personnelle (morale, esthétique, logique), sociologique, biologique ou physique, toute loi nie un désir, toute loi est une instance de mort. Mais inversement : tout désir (qu'il soit personnel, social ou biotique, qu'il émane d'une particule ou du cosmos) nie une loi, tout désir est un miracle en puissance. L'imagination fraie son propre espace-temps.

[Plus précisément : l'imagination (même rationnelle) sans le réel, c'est la folie ; mais l'efficacité sans le rêve, c'est la mort. La vie consiste à marier l'une à l'autre.

(...) Noter, en passant, que le langage courant parle de sens esthétique ou moral, d'intuition, de clairvoyance : il s'agit bien là d'un sixième sens, du sens imaginaire ou plutôt de tous les sens a priori fantaisistes et superflus que ne cessent d'inventer, d'utiliser et de proposer les originaux. Seconde remarque, elle générale : tout être vivant, tout ensemble organisé (qu'il s'agisse d'un atome ou d'une société) peut être considéré comme un producteur interne d'antimatière dont le coeur, le Vide central, constitue ses croyances fondamentales, le Soi archétypique, qui s'affirmera en actes (symboliques ou physiques) destructeurs partiels d'Autrui. Chacun à sa manière, le terroriste, le prophète, le savant, l'artiste, en fait tout être humain non réduit à l'état de zombie percute (matériellement ou spirituellement) la masse sociale, l'idéologie dominante avec son intentionnalité propre. Et, inversement, une société coercitive agit de même sur les individus qui la composent. Rappelons-nous qu'un système subjectif quelconque, qu'il soit intellectuel ou pragmatique, n'est pas fait pour être compris mais pour faire comprendre.]

H. A la suite des physiciens, tout le monde considère qu'il y a trois dimensions d'espace (3D-E) et une dimen-sion de temps (1D-T). Or, dans la vie réelle, à un instant donné, nous voyons obligatoirement un plan, au pour-tour flou, avec des surfaces, des lignes et/ou des points, i.e. un espace à deux dimensions centré sur un ici :

· l'ici/vertical (±, i.e. haut-bas) ;

· l'ici/horizontal (±, i.e. droite-gauche).

La présence, ici, d'un observateur réel suppose une perspective (la profondeur) externe à ce plan spatial et qui s'avère bien temporelle, puisque modifiable : l'espace actuel implique une réalité des mouvements (du changement). Cette profondeur, centrale et nette, est une libre conception synthétique de mon passé ("Derrière") et/ou de mon futur ("Devant") ; c'est une dimension spatiale subjective, la conscience en quelque sorte de ce plan, qui permet à la fois son objectivation (en 2D) et l'illusion éventuelle de volume (3D).

[Cette modélisation est évidement très sommaire a priori. Je me limite d'abord à une vision "monoculaire". Ensuite, dans la réalité, nous percevons en fait à chaque instant une surface sphérique. La géométrie plane euclidienne résulte de l'abstraction d'un observateur temporel particulier. Une géométrie du vécu personnel implique au contraire des conversions permanentes et complexes entre espace et temps : faire dix kilomètres à pied ou en avion comme passager, ce n'est pas du tout la même chose.]

Le même raisonnement peut s'appliquer à la vie imaginaire : nous imaginons d'un lieu choisi (d'un destin) une histoire anecdotique, au noyau flou, avec des tendances causales (le décor) et finales (les personnages), c'est-à-dire un temps à deux dimensions centré sur un maintenant :

· le maintenant/passé (" ) ou "Derrière" ;

· le maintenant/futur (" ) ou "Devant".

La localisation, maintenant, d'un observateur imaginaire suppose une perspective (l'actualisation) externe à ce plan temporel et qui s'avère spatialement contraignante : le temps local, "en profondeur", exige une illusion de persistance (des images). Cette actualisation, globale et précise, est une suite d'actions différenciées soumises aux contingences spatiales ambiantes (verticales et/ou horizontales) ; c'est une dimension temporelle objective, la volition de ce plan, qui permet à la fois sa représentation (en 2D) et la réalisation éventuelle de désirs (en 3D).

Dans le cadre de ma logique de la signification, il est justifié de conclure de ces deux raisonnements symétriques que, touchant le vécu, on peut et l'on doit distinguer (localement et momentanément) deux dimensions spatiales associées complémentairement à deux dimensions temporelles.

Il est possible alors d'envisager une hiérarchie dimensionnelle. En associant les points de vue du Moi réel et du Moi imaginaire, le Moi total fabriquerait -à partir de son substrat affectif- une dimension supplémentaire, spatio-temporellement indifférenciée, "tactile", et se constituerait ainsi globalement en tant qu'unité. A l'inverse, on peut supposer l'existence d'êtres inférieurs dont les représentations soient de dimensionnalité (paire) inférieure.

[Aucun être humain, même géomètre, ne parvient à se représenter un volume spatial quadridimensionnel, bien qu'on puisse sans difficulté tracer en perspective un "hypervolume" sur un tableau à trois dimensions.

La physique relativiste conçoit l'univers comme un bloc spatial quadridimensionnel, déjà écrit, que nous avons l'illusion de parcourir temporellement (schéma 6.a) : le Moi y est totalement escamoté. Mon modèle est centré sur le vécu individuel, sur l'absolu du Moi. Et je prétends qu'un individu "complet" peut arriver à se représenter un hypervolume fait de 2D spatiales et de 2D temporelles, et qui n'est autre -comme nous le verrons ultérieurement- que sa destinée propre. Le modèle complémentariste et transdisciplinaire que je présente est une tentative en ce sens.

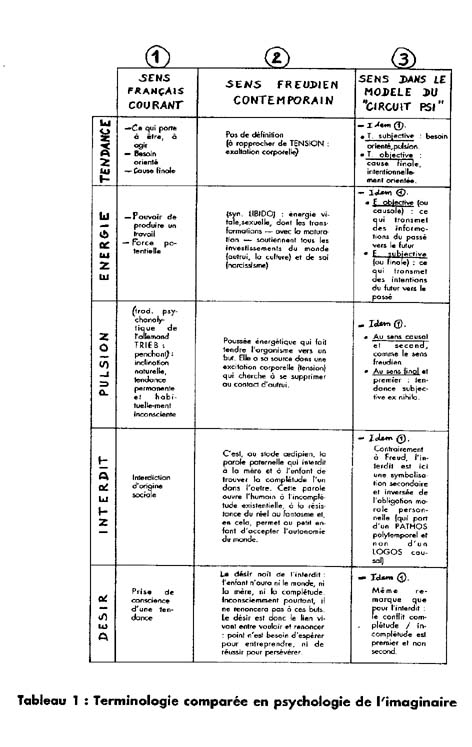

Formellement, mon

modèle a globalement

une dimension (la boucle fermée du

schéma 1, le "circuit psi") et localement quatre, dont on peut

donner l'équivalence en physique relativiste (tableau

2).

Formellement, mon

modèle a globalement

une dimension (la boucle fermée du

schéma 1, le "circuit psi") et localement quatre, dont on peut

donner l'équivalence en physique relativiste (tableau

2).

On peut alors estimer que le point de vue affectif du Moi total consiste à tordre le circuit psi "en huit" jusqu'à ce que le Moi total sente tactilement les Moi réel et imaginaire se superposer, puis se fondre (cf. schémas 1 et 6.c).

(...) Effectivement, la verticalité se rapporte à la gravitation. Il est possible que l'horizontalité s'appareille à l'électrodynamique, le passé à l'interaction faible (la radioactivité) et le futur à la chromodynamique ( la cohésion du noyau) ; mais je n'ai pas réfléchi à cette question ! ]

En résumé, on peut dire que la réalité (l'espace personnel actualisé, qu'il soit physique ou mental) a une propriété fondamentale : c'est son inertie, i.e. de l'énergie fixée, localisée, symbole à la fois d'une contrainte (par les objets perçus, par la sensation du corps propre) et d'une libération (par les concepts, par la réflexion personnelle). L'imaginaire (le temps localisé, personnel) se caractérise au contraire par son impulsion ex nihilo, que nous symbolisons péniblement en désirs ou sans effort en actes.

[Pour imaginer, il faut se donner des contraintes. Pas pour agir. Un acte n'est contraignant qu'en cas d'effets visés.

(...) Du point de vue d'un observateur réel, la masse au repos d'un tachyon est forcément imaginaire puisque le tachyon est toujours en mouvement (mo = i.µ). A vitesse infinie (±), l'énergie du tachyon est nulle et son impulsion, réelle, égale à µ.c. Lorsqu'un système tachyonique absorbe de l'énergie négative (subjective), il se trouve accéléré : c'est le cas pour un désir. Lorsqu'il absorbe de l'énergie positive, il se trouve freiné : c'est le cas pour un acte.

Question : "Pourquoi les concepts ne pourraient-ils pas nous contraindre et les objets nous céder?". Ils le peuvent , mais seulement de façon imaginaire : cf. la circularité du modèle caractérisée par un espace orienté, du dehors vers le dedans pour le Réel et inversement pour l'Imaginaire. ]

On agit à la fois pour résister au milieu et pour céder à ses propres aspirations. Et l'on crée quand l'intelligence de notre conduite l'emporte sur celle du milieu : on efface alors le passé en changeant l'environnement. Le déterminisme en histoire ne peut donc être que rétroactif et intentionnel.

Dans la réalité objective, le temps s'écoule malgré nous : nous percevons à cause du temps. Dans l'imaginaire subjectif, l'espace se déroule à cause de nous : nous imaginons librement de l'espace. Mais, en signifiant, nous créons du temps (puisque nous contraignons de l'espace objectif) et, en comprenant, nous inventons de l'espace (puisque nous anéantissons du temps).

[De façon moins absconse, on peut opposer la loi (rationnelle), symbolisation réaliste d'un changement spatial, à la règle (éthique), symbolisation imaginiste d'une persistance temporelle.

Le plus important à retenir de ce chapitre, c'est que seul le présent est réel. C'est, en ontologie, un abus de droit que de dire que le passé et le futur sont réels. Je critique le droit métaphysique occidental, de même qu'un anarchiste critique le droit de l'Etat. Comment, par exemple, pourrais-je croire qu'on accepte mon existence tout en refusant celle des phénomènes paranormaux, puisque le Moi est une signification et qu'une signification est une coïncidence psi?

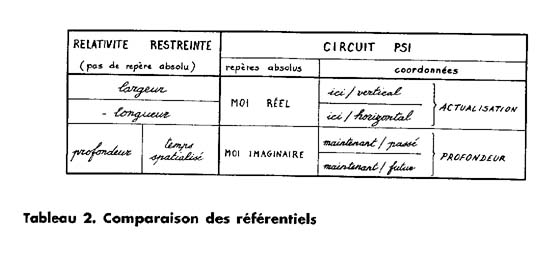

Résumé :

schéma 10.]

Résumé :

schéma 10.]

![]() Sommaire Animisme et espace-temps

Sommaire Animisme et espace-temps