Au début du xxe siècle, la physique a complètement bouleversé notre conception du monde2 : la physique quantique d'une part, qui remettait en cause la distinction objet/sujet, et la relativité restreinte (propre aux mouvements uniformes) de l'autre, incompatible avec la précédente, qui rendait espace et temps indissociables, masse et énergie équivalentes ; la relativité générale ensuite (propre aux accélérations uniformes), qui affirmait la stricte équivalence de la gravité (l'attraction) et de l'accélération, ce qui entraîne une courbure locale obligée de l'espace-temps ; l'expansion de l'univers enfin, dont la topologie générale reste toujours problématique.

A. L'ANTIMATIERE

En 1929, Dirac ébaucha une théorie conciliant les deux premiers modèles : la physique quantique relativiste.

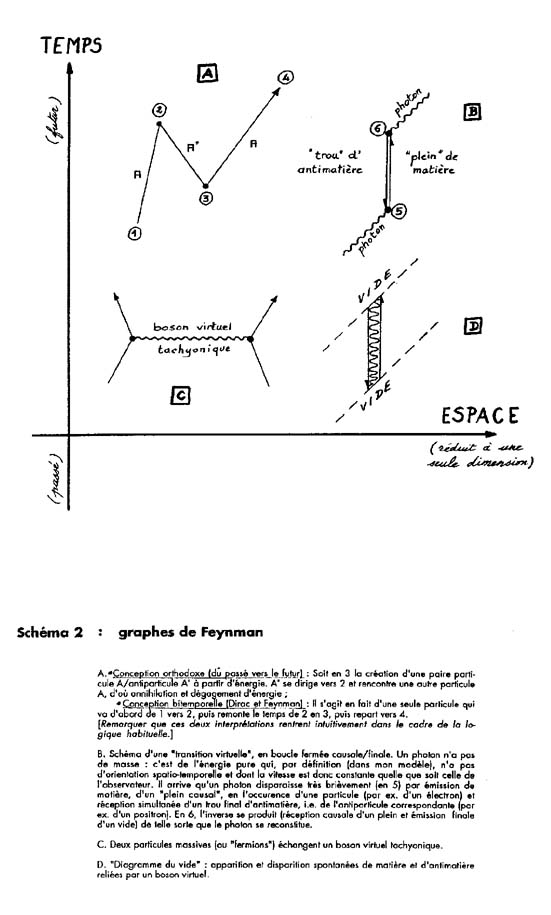

Constatant qu'on pouvait, dans les équations de la relativité restreinte, affecter du signe moins la masse (et donc l'énergie), il émit l'hypothèse qu'il devait exister de l'antimatière. Il supposa que la réalité antimatérielle était entièrement remplie de particules ordinaires bien qu'on ne puisse les observer. Cependant, bien qu'on ne puisse les observer, on pouvait agir sur elles. En percutant très violemment de la matière (avec un rayon gamma), on peut en effet déloger une particule ordinaire de l'antimatière, cette "réalité subjective" (quadrant II du schéma). On voit alors (quadrant I) non seulement cette particule, mais aussi l'image matérielle (appelée antiparticule) du trou ainsi créé.

[Explicitons la validité de l'emploi en physique de ce terme de "réalité subjective" dont nous avions dit en introduction qu'il concernait surtout la psychologie expérimentale et la philosophie occidentale. Ce qui appartient à cette réalité présente toutes les caractéristiques de la réalité objective sauf une : on ne peut l'observer. Or, si ce n'est pas observable, ce n'est pas objectif ; et si ce n'est pas objectif, c'est subjectif (logiques du tiers exclu).]

Selon Dirac, l'antimatière est de la réalité subjective (inobservable), alors que les antiparticules, puisqu'observées, sont de la réalité objective.

[On me reproche d'utiliser, avec l'océan d'antimatière de Dirac, une métaphore dépassée. Je ne partage pas du tout cet avis puisque je me représente cet océan comme le meilleur univers conceptuel pour comprendre la signification des antiparticules. Ensuite, le "vide quantique", métaphore actuellement de mode, n'en est que l'extension. Enfin cette image d'océan a une forte dénotation mythique, à la fois spatiale et temporelle : océan de chaleur du big bang, mer de Fermi pour les sous-particules (les "partons"), soupe primitive en biologie, visions océaniques, sentiment océanique, etc., etc.

Pour conserver l'invariance des lois, les physiciens courent toujours après plus de symétrie formelle, cet ersatz de complémentarité. Ils s'attaquent maintenant à l'unification de la cosmologie (relativité générale) et de la physique des particules, à une théorie du Tout : ils n'y parviendront pas tant qu'ils n'auront pas de modèle sémantique de leur propre manière de penser. ]

Si l'on admet de plus qu'une particule (dont le comportement individuel est toujours imprévisible) est un tout "organique" (doué d'intentionnalité, de conscience, comme nous essaierons de le justifier plus loin), alors - comme tout organisme - une particule a une valeur symbolique et affective en soi (et pas seulement contingente, selon l'observateur). Une particule étant un signifiant dans ma logique complémentariste, son antiparticule est son "antisignifiant". Or, quand une particule rencontre son antiparticule, il y a annihilation, explosion, retour à une indifférenciation primitive - qui est, dans ma perspective animiste, une manifestation de l'affectivité. Quand un signifiant rencontre son antisignifiant, il y a conflit, émotion, affect.

Ainsi, tant que le cheval n'était pas domestiqué, signifiant et antisignifiant ne se rencontraient pas. Toute domestication commence bien par un conflit (et peut se terminer en signification, aspect dont je traiterai ultérieurement). Toujours à l'échelle macroscopique mais cette fois symboliquement, c'est un conflit similaire que produit une véritable œuvre d'art, subversive par définition, dans le cerveau de celui qui tente de l'assimiler et qui constate que ses plus profondes certitudes s'écroulent à ce contact. Pensez par exemple à Lautréamont, Céline ou Picasso.

[Autrement dit, l'antiparticule serait la négation anarchiste d'une micro-idée reçue. L'œuvre créatrice (º antiparticule) est la négation anarchiste en puissance (º retour possible à l'indifférenciation énergétique) d'une idée reçue (º particule). Le signe º indique ici une connaturalité, une équivalence structurelle de signification (et pas seulement une relation analogique, une métaphore ou même une homologie).

Ainsi, en revisitant à partir de la microphysique les catégories d'objet et de sujet, on repère des fonctionnements identiques, mais hiérarchiquement différents, en microphysique, en linguistique et en psychosociologie de l'art.]

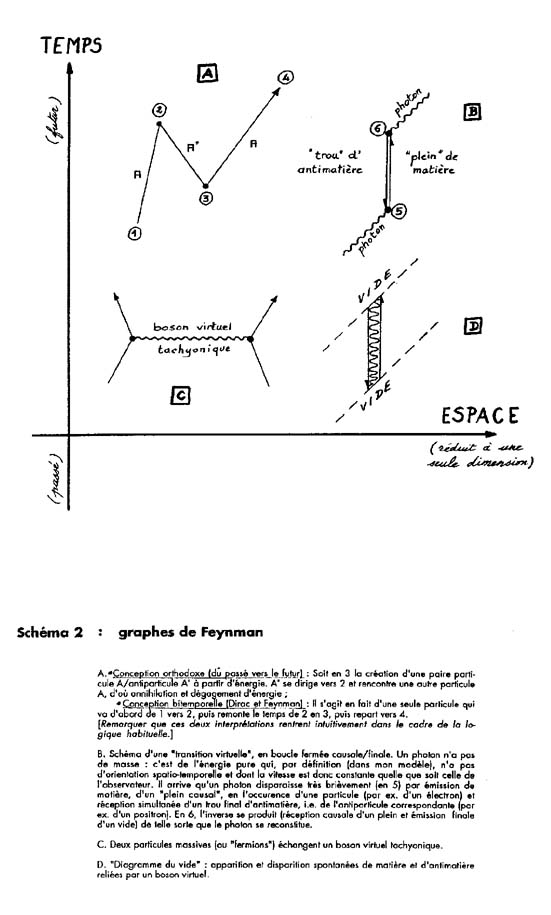

La théorie de Dirac fut vérifiée : on a découvert et observé toutes les antiparticules des particules ordinaires. De plus, toujours d'après Dirac, les particules remontent le temps dans la "réalité subjective", affirmation qui parut parfaitement fantaisiste à l'époque (alors qu'elle n'était que logique : cf. l'introduction). Il faut savoir par ailleurs que les calculs sont extrêmement ardus en physique quantique relativiste. Or, en 1949, Feynman propose un modèle de calcul très simple et qui implique que les particules remontent parfois le temps (d'où des trajets en zigzag : schéma 2.a).

Une découverte ultérieure, la non-conservation de la symétrie PC relativement au théorème d'invariance CPT, a permis de nuancer cette théorie. En effet, les physiciens considéraient auparavant que, pour la microphysique, il n'y avait vraisemblablement pas - en théorie - d'irréversibilité du temps. On sait maintenant que, comme en macrophysique (entropie/néguentropie), le temps positif, objectif (du passé vers le futur, "causal") et le temps négatif, subjectif (du futur vers le passé, "final") ne sont pas symétriques.

[Le formalisme de la mécanique quantique implique que les lois restent les mêmes quand on inverse à la fois les directions de l'espace (P), celle du temps (T) et les conjugaisons de charge (C). Dans le diagramme de Feynman, on voit que l'apparition d'une particule équivaut à la disparition de son antiparticule. Le théorème CPT revient à poser que la réaction observée X ® Y + Z peut s'écrire X + Y' ® Z ou encore Y' + Z' ® X'.

De façon générale, l'usage d'une logique complémentariste (le recours à un principe de symétrie) a permis aux physiciens d'aboutir à une théorie quanto-relativiste satisfaisante. Mais ils n'en sont pas encore au stade topologique et personnaliste de la signification, dont la modélisation implique un présent absolu. Dans un tel cadre, l'antimatière n'est pas observable puisqu'elle va du présent vers le passé ; mais un trou d'antimatière l'est puisque son image pleine (ou "antiparticule") va alors du futur vers le présent.

(... ) Les physiciens contemporains ont abandonné l'idée de Dirac d'une réalité subjective pleine dont les trous se manifesteraient par des antiparticules. J'ai repris cette idée dans mon modèle en faisant de la subjectivité le domaine plein des intentions, monde dont la forme spatio-temporelle choisie (par le "Soi") détermine la nature des intentions, à l'inverse du monde extérieur où c'est la matière ("Autrui") qui détermine l'espace-temps. Par principe, j'utilise des modèles physiques les interprétations, même caduques ou minoritaires, qui me paraissent de bonnes approximations de la métaphysique empirique que je développe dans cet article.

(...) La réalité subjective, c'est selon moi un savoir fondé sur la conscience de son ignorance. Plus une tête est vide, plus elle se croit pleine.]

On remarquera que la néguentropie (accroissement local d'ordre) se manifeste très visiblement dans la complexification de l'univers et que toutes les théories correspondantes ne permettent que de la rétrodiction (cosmologie classique, darwinisme, histoire et psychologie génétique).

[Il ne peut en être autrement : ces sciences ne peuvent pas faire de prédictions puisque la néguentropie renvoie à un principe d'ordre (de convergence) exprimant une fonction créatrice dont les résultats ne peuvent, dans le détail, être prévisibles pour autrui. On ne peut que constater localement de la complexification. Toutes les sciences historiques donc dégagent du sens (en rétrodisant), mais s'avèrent incapables de prédire le moindre fait objectif. La situation est exactement inverse pour les sciences physiques ne traitant que de systèmes clos, inertes en puissance, déjà morts.]

Dans le monde objectif (quadrants IV et I), la détermination va du passé vers le futur (c'est la causalité) ; seules des informations sont transmises (objectivement, nous cherchons à informer le monde et à en être informé) ; ces informations n'ont pas de sens en tant que telles ; enfin le bilan global observé (quadrant I) est toujours un accroissement de désordre (entropie). Dans le monde subjectif au contraire, les buts que l'on se donne (l'avenir : quadrant II) engendrent des moyens adéquats (les souvenirs : quadrant III) ; seules des intentions sont donc transmises et c'est le Moi imaginaire qui les convertit librement en multiples symboles imagés (les désirs) et/ou moteurs (les actions). Une action est en soi néguentropique (quadrant IV) et va engendrer localement de l'ordre (quadrant I).

[D'où la grappe de notions : finalité, intentionnalité, subjectivité, à quoi on est fondé d'associer celle de néguentropie si on généralise par induction son expérience personnelle de créativité à tous les corps qui constituent l'univers. Autrement dit, la finalité est ici conçue, empiriquement et a priori, comme intérieure, intrinsèque, immanente et non comme extrinsèque, transcendantale, démiurgique.

On voit ainsi que finalité physique (antimatière remontant le temps) º finalité mentale (intentionnalité, valeurs, désir, subjectivité).]

Notons également qu'un temps inversé associé à des informations est un temps absurde (pensez à un film qu'on projette à l'envers). Si l'on pouvait par exemple voir de l'antimatière mouvante se rapprocher de nous, notre jugement sémantique, notre interprétation de ce mouvement seraient totalement erronés puisque l'antimatière, remontant le temps, s'éloignerait de nous.

Voici, pour démonstration, un passage de Lewis Carroll : " Alice sciait avec ardeur le gâteau. "C'est exaspérant, finit-elle par dire. J'en ai déjà découpé plusieurs tranches, mais elles se recollent aussitôt ! - C'est que vous ne savez pas vous y prendre avec les gâteaux du miroir, constata la Licorne. Faites-le donc circuler d'abord et découpez-le ensuite". Cela semblait absurde; mais Alice, obéissante, fit circuler le plat. Le gâteau alors, de lui-même, se divisa en trois morceaux. Et tandis qu'elle regagnait sa place avec le plat vide, le Lion lui dit: "A présent, découpez-le" "3.

[On sait que Carroll était mathématicien et logicien. Cette anecdote démontre par l'absurde qu'un temps inversé ne peut être associé qu'à une transmission d'intentions. Le temps physique inversé est donc nécessairement final, au sens psychologique et philosophique.

Résumé : voir

schéma 3.]

Résumé : voir

schéma 3.]

B. COMPLEXITE ET INERTIE

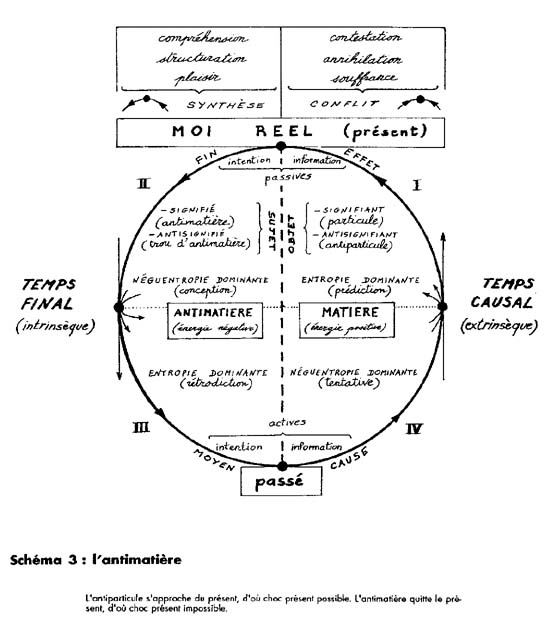

Venons-en maintenant à la complexité (i.e. au bilan néguentropique). On sait qu'un organisme vivant est composé d'organes, les organes de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes et les atomes de particules.

L'aspect intéressant d'une structure, en physique élémentaire, est qu'elle pèse négativement : deux atomes isolés d'oxygène par exemple pèsent plus lourd que la molécule correspondante. On peut considérer, dans la perspective animiste qui est la nôtre, que ce défaut de masse est l'expression quantitative de sa qualité de structure : ce défaut de masse, c'est à la fois son savoir et sa "ferme intention".

Explicitons cet aphorisme. En physique et en chimie, l'énergie de liaison est, au signe près, égale au dégagement de chaleur (qu'il s'agisse d'agitation locale ou de rayonnement photonique) produite par la réaction : un système élémentaire se crée ou se complexifie en évacuant son entropie interne. Le gain d'ordre interne se paie d'un désordre externe.

L'animisme, au niveau des particules, peut se prévaloir de l'incertitude quantique. Mais la question pour l'instant n'est pas tant de savoir dans quelle mesure les réactions physico-chimiques sont dues à une conjoncture fortuite, à une finalité extrinsèque ou à une finalité intrinsèque que d'interpréter la complexification en termes complémentaristes. Les liaisons propres d'une structure réelle constituent sa signification : à la fois intention arrêtée pour elle-même (subjectivement) et forme stable pour autrui (objectivement). Le défaut de masse est à la fois trace et prémisse d'un travail improbable.

Si maintenant l'on compare les énergies de liaison des systèmes stables selon leur niveau de complexité, on constate qu'elles sont d'autant plus faibles qu'on monte dans la hiérarchie. Pour une biomolécule, le défaut de masse peut être d'un trillionième ; pour une molécule, d'un milliardième ; pour un atome, d'un cent millionième ; pour un noyau, d'un centième ; pour un nucléon, le rapport est presque égal à l'unité. En termes d'évolution, cela signifie que les systèmes les plus simples et les plus stables peuvent servir de "briques" pour la construction d'un métasystème, à condition qu'un dynamisme créateur focalise l'énergie ambiante et excite (déstabilise) ces systèmes. Autrement dit, plus l'on monte dans la hiérarchie, moins les systèmes sont stables ; différentes forces de liaison, en effet, entrent en concurrence. En s'écartant de l'équilibre, les systèmes deviennent de plus en plus improbables. Et ils ne maintiennent leur "métastabilité" (causalement et/ou finalement), éventuellement se complexifient, que grâce à un flux permanent d'entropie, source d'énergie mais également facteur possible de destruction : c'est ce qu'on appelle les structures dissipatives. Si l'on considère le système le plus évolué, l'homme, il est bien évident que l'équilibre mental ou corporel se situe à mi-chemin entre immobilisme et activisme.

A l'autre extrême de l'arbre évolutif, on a donc les noyaux atomiques, les nucléons, les quarks, toutes les particules élémentaires massives (les "fermions") qui constituent à notre échelle la base même de la réalité objective et qu'on caractérise par leur masse au repos. L'aspect fondamental de la réalité matérielle, c'est son inertie.

[D'un point de vue physique, il faut d'abord bien distinguer la masse objective ou "positive" (d'inertie, au repos) du poids (qui dépend des masses environnantes, de l'attraction gravitationnelle) ; le poids est une masse soumise à une accélération constante (m = P : g); ainsi une boule de fer est plus facile à soulever sur la Lune que sur la Terre (c'est le poids), mais nécessite le même effort, le même travail, pour la faire rouler (c'est la masse). Le défaut de masse est une propriété en soi de toute structure ; et il est d'autant plus grand, pour des composés de même formule brute, que la structure est complexe. Autrement dit, une structure échappe d'autant plus au monde environnant (à la gravitation) qu'elle est complexe.

Ceci précisé, on peut considérer qu'une structure résulte d'une perte de masse objective, autrement dit d'un gain de masse subjective, d'un accroissement d'énergie interne. Or l'énergie subjective est précisément ce qui permet la transmission d'intentions. Le défaut de masse mesure donc le degré de liberté d'une structure. Ceci justifie qu'on décrive une structure réelle en termes psychiques : c'est un Moi (réel) capable de s'autodéterminer, de déterminer peu à peu un ensemble archétypique cohérent, i.e. un Soi intérieur. Assimiler de l'information, c'est la convertir en intentions ; le Moi réel (cf. schéma 1) a ainsi la capacité d'inverser la polarité de l'énergie, de transmuer la matière en antimatière, i.e. d'incurver l'espace-temps. L'inertie, dans mon modèle, signifie l'équilibre passif entre le Moi réel et Autrui, le monde extérieur gravifique (m = P : g) tandis que le défaut de masse représente l'équilibre actif avec le monde intérieur, le Soi libérateur (m' = P' : g'). Ainsi le Moi réel, à vitesse nulle absolue, peut-il être considéré comme un "travail arrêté", de l'affectivité fixée (/E/ = /m/c2) en significations, i.e. à la fois objectivement et subjectivement.

Pour situer intuitivement toutes ces notions dans le modèle général ici présenté, tout en anticipant sur les explications qui suivront, le lecteur peut se représenter le cercle du schéma 1 comme la trajectoire d'un pendule circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, tel qu'on peut en voir, muni d'une cabine, dans des fêtes foraines : arrivée en haut, la cabine s'immobilise un instant (v = 0), puis redescend, atteint en bas une vitesse maximale et remonte. Un tour complet peut représenter une "transition virtuelle" en physique des particules, un stimulus-réponse, un projet accompli, un nycthémère, un cycle de saisons, une vie et même l'histoire de l'univers. Dans ce dernier cas, les Moi réel et imaginaire d'un individu particulier symbolisent, par inversion, les pôles de l'univers.]

Les êtres vivants sont les structures les plus complexes connues et se caractérisent à l'évidence par leur finalisme intrinsèque (contrôle global, homéostasie). Un outil possède une finalité extrinsèque potentielle ; mais, si complexe serait-il, il n'aurait toujours qu'une logique (des usages techniques) et jamais une morale (des devoirs qu'il s'imposerait), comparable en tout cas à celle d'un humain. Le câblage d'un ordinateur précède son fonctionnement ; la fonction de la pensée, au contraire, est de câbler le chaos.

La distinction cependant entre finalités intrinsèque et extrinsèque est de moins en moins nette à mesure qu'on descend l'échelle du vivant. Un organisme supérieur peut être malade, un organisme inférieur n'est que vivant (et bien portant) ou mort. L'organisme le plus inférieur, le virus, peut être même vivant et mort, en alternance (certains peuvent en effet rester latents des millions d'années). On m'accordera sans autre procès que les structures en deçà du virus, qu'elles soient ou non fabriquées par l'homme, sont simultanément mortes et vivantes. Un exemple nous en est fourni par l'école thermodynamique de Prigogine avec ses structures "dissipatives", persistant loin de l'équilibre, cohérentes, imprévisibles, où le tout détermine les parties et dont la modélisation implique un temps ("le devenir") irréductible à l'espace.

[En résumé : on a fait tout d'abord une distinction, cruciale, entre réalités objective et subjective. On a ensuite montré que l'inversion du temps articule significativement ces réalités, la direction futur/passé étant par nature intentionnelle et la direction passé/futur informative. On a enfin introduit les notions de complexité, de hiérarchie organique, de finalité intrinsèque et associé intimement la notion d'inertie à celle de réalité.

Quand on cherche à comprendre en profondeur certains modèles physiques, on est ainsi conduit graduellement à aborder des notions, comme le sujet ou l'intentionnalité, qui semblaient ne relever que des sciences humaines et que les physiciens utilisent néanmoins, mais sans vouloir les expliciter. On voit donc déjà que mon modèle transdisciplinaire est une herméneutique épistémologique, qui cherche à relier sous forme de significations des notions scientifiques a priori hétérogènes. On verra, quand nous aborderons l'imaginaire et le psi, que ce modèle est aussi une heuristique, qui trouve d'abord et cherche ensuite.

Résumé :

schéma 4.]

Résumé :

schéma 4.]

C. LES TACHYONS4

Dans les années 60, divers physiciens, dont Feinberg, supposent l'existence de tachyons, particules plus rapides que la lumière (et symétriques des "bradyons": lent en grec), toujours en mouvement et dont la masse est imaginaire (racine de -1).

[Il n'existe pas de nombres i qui, élevés à une puissance paire, donnent un résultat négatif (+ 32 ou - 32 = + 9). L'appellation courante de nombres "réels", rationnels (comme 2) ou irrationnels (comme p ), et de nombres "imaginaires" i, est parfaitement justifiée si l'on considère à la fois - en bon psychanalyste - la manière dont ils ont été inventés, la culture de l'époque et l'usage qu'en a fait la physique. Le nombre rationnel symbolise naturellement des objets réels inertes, les nombres irrationnels des concepts (imprévisibles, inobservables) et les nombres imaginaires - ou "impossibles" comme les appelait Cardan, leur inventeur - des tendances. On pourrait également établir la valeur symbolique de toutes les opérations mathématiques. Une métaphysique cohérente ne saurait en effet ignorer les succès de ce langage dans la description de l'univers. Cette approche "archétypique" est évidemment rejetée par tous les formalistes.

Dans mon modèle, et indépendamment de toute arithmétique, les couples réel/imaginaire, espace/temps ou objectif/subjectif sont constitués de notions incompatibles entre elles et pourtant susceptibles d'entrer en relation significative. Or les mathématiciens ont conçu des nombres complexes qui associent réels et imaginaires, et qu'on ne peut visualiser, "comprendre" que topologiquement et dynamiquement ; à partir d'eux, l'algèbre s'est considérablement simplifiée et a spectaculairement progressé.

Mon modèle, circulaire et orienté, se donne entre autres pour but d'attribuer aux opérations mathématiques et aux équations physiques ou biologiques des valeurs de signification précises. C'est une forme d'ésotérisme, la seule d'ailleurs, que je revendique. Contrairement à une critique qui m'a plusieurs fois été faite, je ne pars pas de modèles mathématiques ou physiques pour délirer, j'entends -très rationnellement- aboutir à ces modèles, en suivant le fil d'Ariane d'une métaphysique empirique (centrée sur l'individu) qui permette de clore des boucles de signification. C'est un pari de très longue haleine dont je ne prétends être que l'initiateur. En tant que théorie de la signification, le modèle cybernétique du schéma 1 (que j'ai baptisé "circuit psi") est applicable à n'importe quoi.

(...) Au fond si j'attache tant d'importance aux mathématiques, c'est que ce langage, universel et premier, s'est construit (bien avant que l'homme le formalise) sur le chaos primitif cosmique. Le fondement des mathématiques reste mystérieux parce que qu'il est l'affectivité elle-même.]

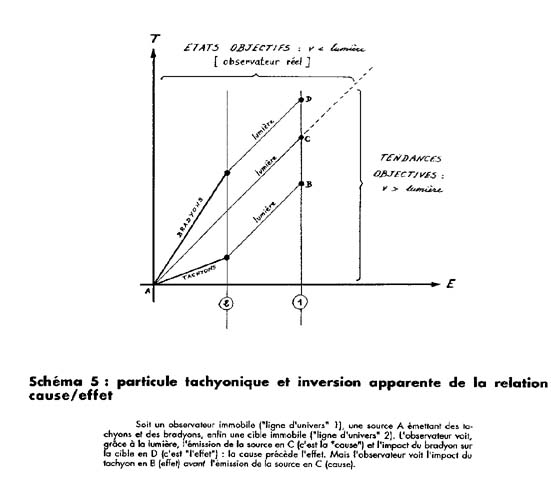

Contrairement à

l'antimatière (au sens toujours de Dirac), les physiciens ne

sont jamais parvenus à mettre indirectement les tachyons en

évidence. Ceux-ci pouvant se déplacer plus vite que la

lumière, certains observateurs pourraient là aussi

constater une inversion de causalité (schéma 5).

Contrairement à

l'antimatière (au sens toujours de Dirac), les physiciens ne

sont jamais parvenus à mettre indirectement les tachyons en

évidence. Ceux-ci pouvant se déplacer plus vite que la

lumière, certains observateurs pourraient là aussi

constater une inversion de causalité (schéma 5).

[La relation de cause à effet demande toujours du temps puisque la vitesse de la lumière est finie. Or, avec des tachyons, on pourrait observer un effet avant sa cause et croire ainsi, à tort, que c'est cet effet qui a produit cette cause.

(...) Si l'on n'a pu "objectiver" les tachyons (comme on avait pu objectiver les trous d'antimatière avec les antiparticules), il n'empêche que la théorie actuelle des champs quantiques implique l'existence de particules d'interaction tachyoniques (cf. schéma 2), dites virtuelles, dont tous les physiciens se servent désormais dans leurs descriptions quantitatives.]

Enfin, si les tachyons existent, leurs antiparticules doivent aussi exister, qui renvoient à une antimatière , subjective et remontant le temps (quadrant III).

[En théorie, un photon peut donner deux bradyons ou deux tachyons de charge opposée ; et inversement.

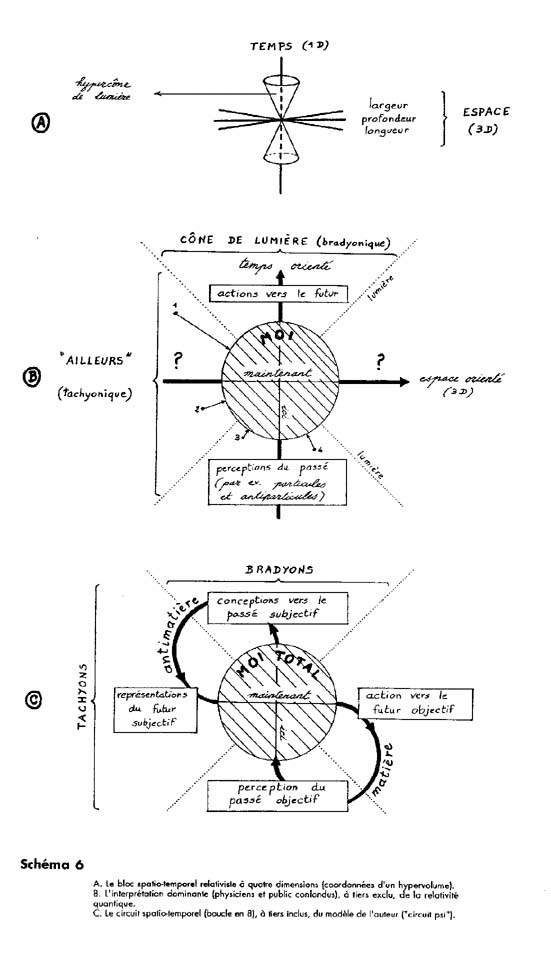

Selon la relativité quantique,

un observateur (ici/maintenant) ne peut voir que des

événements bradyoniques passés ; mais il

pourrait voir des événements tachyoniques passés

ou futurs. D'autre part, la modélisation formelle actuelle

établit une stricte équivalence entre particules et

antiparticules. Les physiciens évacuent ainsi localement

l'idée prodigieuse de Dirac d'une matière inobservable

par nature et

confient à la cosmologie le soin d'expliquer pourquoi on

observe globalement plus de particules que d'antiparticules (c'est

pourquoi le terme actuel d'antimatière ne désigne plus,

à tort, que l'ensemble des antiparticules); les physiciens

escamotent de plus cette évidence première,

"vécue", selon laquelle le temps et l'espace sont

orientés (schéma 6.b). On constate ainsi que la

civilisation occidentale, comme les sourds-muets , privilégie

en pratique l'ordre spatial (les lois), et qu'elle compense cela par

une divinisation du temps (le Logos); alors que l'Orient, comme les

aveugles de naissance, privilégie l'ordre temporel (les rites)

tout en divinisant l'immanence (le polythéisme).

Selon la relativité quantique,

un observateur (ici/maintenant) ne peut voir que des

événements bradyoniques passés ; mais il

pourrait voir des événements tachyoniques passés

ou futurs. D'autre part, la modélisation formelle actuelle

établit une stricte équivalence entre particules et

antiparticules. Les physiciens évacuent ainsi localement

l'idée prodigieuse de Dirac d'une matière inobservable

par nature et

confient à la cosmologie le soin d'expliquer pourquoi on

observe globalement plus de particules que d'antiparticules (c'est

pourquoi le terme actuel d'antimatière ne désigne plus,

à tort, que l'ensemble des antiparticules); les physiciens

escamotent de plus cette évidence première,

"vécue", selon laquelle le temps et l'espace sont

orientés (schéma 6.b). On constate ainsi que la

civilisation occidentale, comme les sourds-muets , privilégie

en pratique l'ordre spatial (les lois), et qu'elle compense cela par

une divinisation du temps (le Logos); alors que l'Orient, comme les

aveugles de naissance, privilégie l'ordre temporel (les rites)

tout en divinisant l'immanence (le polythéisme).

Mon modèle, comme nous le verrons au fur et à mesure, est fondé sur le vécu personnel : il tient compte de l'orientation spatio-temporelle et rend compte du fait qu'on observe plus de particules que d'antiparticules. Son originalité tient, entre autres, à une interprétation tachyonique de l'action et au caractère globalement unidimensionnel de l'espace-temps, en boucle fermée (cf. schémas 1 et 6.c).]

Notons que la logique classique du tiers exclu est, pour un corps macroscopique bradyonique, valable dans l'espace (si tel objet est là, il ne peut pas être ailleurs dans l'espace) et, pour un corps macroscopique tachyonique, valable dans le temps (si telle tendance est là, elle ne peut être ailleurs dans le temps).

[Un corps bradyonique (qu'il soit objectif ou subjectif) ne peut occuper deux endroits différents à un instant donné, mais il peut varier d'emplacement spatial d'un instant à l'autre. Un corps tachyonique ne peut occuper deux moments différents en un lieu donné, mais il peut varier d'emplacement temporel d'un lieu à l'autre. Autrement dit, un corps réel, parce que sa vitesse peut être nulle ( et c'est l'inertie qui définit ce corps en tant que réel), peut occuper plusieurs moments successifs au même endroit ; tandis qu'un corps imaginaire (toujours en mouvement), parce que sa vitesse peut être infinie (et c'est l'anti-inertie, ou "masse d'impulsion", qui définit ce corps en tant qu'imaginaire), peut occuper plusieurs endroits contigus au même moment.]

En définitive, selon moi,

les paradoxes auxquels la logique du tiers exclu se heurte dans ses

applications tiennent essentiellement à l'incapacité

des logiciens à effectuer la distinction

précédente, à la volonté très

occidentale de réduire l'imaginaire à une simple

pathologie du réel. La logique de l'imaginaire n'est pas

absurde, mais simplement l'inverse spatio-temporel de la logique du

réel. Pour raisonner et agir adéquatement sur le monde,

il faut nécessairement maîtriser dialectiquement ces

deux logiques. Et c'est dans cette maîtrise que résident

à la fois le Vrai, le Bien et le Beau.

En définitive, selon moi,

les paradoxes auxquels la logique du tiers exclu se heurte dans ses

applications tiennent essentiellement à l'incapacité

des logiciens à effectuer la distinction

précédente, à la volonté très

occidentale de réduire l'imaginaire à une simple

pathologie du réel. La logique de l'imaginaire n'est pas

absurde, mais simplement l'inverse spatio-temporel de la logique du

réel. Pour raisonner et agir adéquatement sur le monde,

il faut nécessairement maîtriser dialectiquement ces

deux logiques. Et c'est dans cette maîtrise que résident

à la fois le Vrai, le Bien et le Beau.

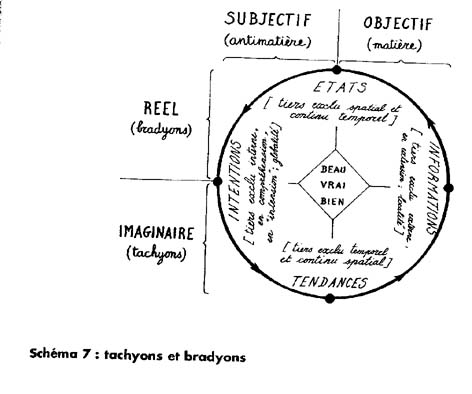

[Résumé : schéma 7.]

D. PRINCIPE ANTHROPIQUE ET UNIVERS PARALLELES

L'étude de "l'univers" (plus précisément : de la réalité objective) a montré que sa complexification progressive ne pouvait s'expliquer par la simple addition causalité + hasard. De très nombreuses "coïncidences" ponctuent l'histoire de l'univers observé, sans le plus petit début d'explication rationnelle. Certains physiciens ont donc soutenu, dans les années 70, un principe dit "anthropique" qui est en fait une simple resucée du finalisme extrinsèque, i.e. transcendantal. C'est Dieu, et l'homme son image, qui sont ontologiquement premiers et qui imposent présentement à l'univers, par agencement de son origine (par rétroaction sur son plus lointain passé), des conditions initiales improbables compatibles avec l'existence présente de l'homme5. C'est le célèbre Hawking, entre autres, qui a défendu cette thèse.

D'autres physiciens, matérialistes mais convenant que le hasard ne peut monter ses propres capteurs, ont contourné le problème : "Il est vrai que nous existons dans un monde compatible avec notre existence, mais il existerait une infinité d'univers parallèles strictement déterminés (détermination mécanique stipulée par la physique quantique) comme l'est le nôtre".

Cette hypothèse visait initialement à expliquer une énigme de la physique quantique : la réduction de la fonction d'onde (appelée aussi "fonction psi"). Tant qu'une particule n'est pas observée, elle s'étale dans l'espace-temps (pour la pensée de l'observateur), avec des probabilités plus ou moins grandes selon le moment et l'endroit ; elle semble soluble (c'est précisément son aspect d'onde). Autrement dit, une particule observée, "réduite" (trace) se comporte comme une onde tant qu'elle n'est pas observée (prémisse) ; certains physiciens ont donc proposé le terme plus adéquat de "quanton". Le problème de la réduction de la fonction d'onde est également étudié dans le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen (EPR), dont nous allons maintenant parler.

E. LE PARADOXE EPR

Einstein, tenant du dualisme (la réalité objective séparée du reste), contestait la généralité de la physique quantique, défendue par N. Bohr, tenant du complémentarisme (objet/sujet, réel/imaginaire, causal/final, etc.).

Einstein proposa vers 1930 une expérience, le paradoxe EPR, qu'on ne put mener à bien que cinquante ans plus tard. Si, par un certain dispositif expérimental, on génère deux quantons corrélés (complémentaires à la manière d'un pile et face), la physique quantique affirme que ces quantons sont indifférenciés (à la fois pile et face) tant qu'on ne les observe pas. Et dès qu'on observe l'état de l'un, on connaît automatiquement l'état de l'autre quelle que soit la distance.

[On lit sur l'appareil de mesure un certain résultat macroscopique, en tiers exclu : pile ou face. Si c'est pile, la théorie quantique affirme que l'autre quanton est maintenant virtuellement face, alors qu'ils étaient tous deux indéterminés avant la lecture. Cette détermination apparemment instantanée est-elle possible ? ]

Pour Einstein, cette corrélation de deux particules apparaît comme l'équivalent d'une télépathie, une transmission instantanée, incompatible avec la causalité et donc irrecevable. [La causalité (une émission précède la réception correspondante) suppose en effet un temps non nul de transmission de l'information entre deux quantons, imposé par la vitesse limite de la lumière et quel que soit l'observateur, selon la relativité restreinte.] Or l'expérience lui donna tort.

[En résumé, les tachyons ont introduit l'éventualité qu'en sus de la réalité, la physique traite de l'imaginaire.

Dès qu'on parle d'histoire, d'évolution, il y a des relations instantanées, des coïncidences significatives. Ce problème est ici constaté et non résolu. Ceci nous amène à la parapsychologie, qui est au sens large l'étude des coïncidences.

Particule et onde, discontinu et continu, objet et sujet, réel et imaginaire, causal et final, information et intention, local et global, tous ces couples significatifs, ces "coïncidences", évoquent chacun à leur manière le fondement métaphysique de la complémentarité.]

![]() Sommaire Animisme et espace-temps

Sommaire Animisme et espace-temps